更新于2024年4月19日

中国银行股到底贵不贵?这个问题没法回答,因为根据历史记录,觉得便宜的时候,结果不停跌。社会经济好的时候,别的所谓白马股都涨上天了,中国银行股基本上还在所谓底部。最近一年,社会经济明显下行,中国银行股反而越来越强势了。这里存在几个问题:

①中国银行虽然仍然账面赚钱,但实际上净息差下降,不良资产比率增加;而股价反而上涨,这与正常的经济学科班逻辑背道而驰。

②整个中国银行业承担挽救房地产资金链的所谓责任。从所谓大局来说,类似的操作,2008美国次贷危机政府也做过类似的操作,差别在于美国是财政部自己注资去避免两房公司因为无法从银行及社会融资而破产。事后证明,美国财政部的操作是正确的,哪怕在道德上存在严重问题(房地产泡沫好处普通纳税人没有享受到,但是埋单的确是普通纳税人)。这个事情很长时间都是美国政府的瑕疵,但虽然道德有问题,也没有其他解决办法,所以也就过去了。在美国,银行不属于政府,所以政府没有办法下令给房地产公司强行放贷避免破产,而承担白马骑士的角色只能是政府自己。还有一个重要原因是,次贷危机美国政府对两房的挽救行动是成功的,假设如果是失败的,那有些美国官员可能就未必能轻易过关了。

现在面对房地产行业资金链断裂,以及债务危机,中国这个的做法是要求各个银行强行注资放贷,避免万科这样的巨型房地产公司出现美元债违约。另外,要求目前的国内债权人,如保险公司和银行,给房地产公司债务展期。哪怕银行们不愿意,但是因为中国的银行基本的都属于国企,那么最终还是会妥协的。目前银行们挣扎一下,无非是希望上级对未来房地产公司违约的责任给予免责承诺罢了。

中国这次的操作和2008美国的操作差别在于,中国让银行股东和储户首先面临损失的风险;而美国那次的风险由财政部承担,也就是所有纳税人。中美在房地产金融危机做出的选择逻辑是一样的,都很不道德,但从技术层面,中国看似多一层缓冲,实际上很可能这层缓冲没有更好。因为这层缓冲的代价是很大的。打个比方,类似军队作战时,一个是长官亲自拔枪冲锋,一个是长官让督战队推着下面人冲锋。你觉得如果必须选择,愿意为谁卖命?从技术的角度来看,其实长官亲自拔枪冲锋的行为也说明其能力出了严重问题。

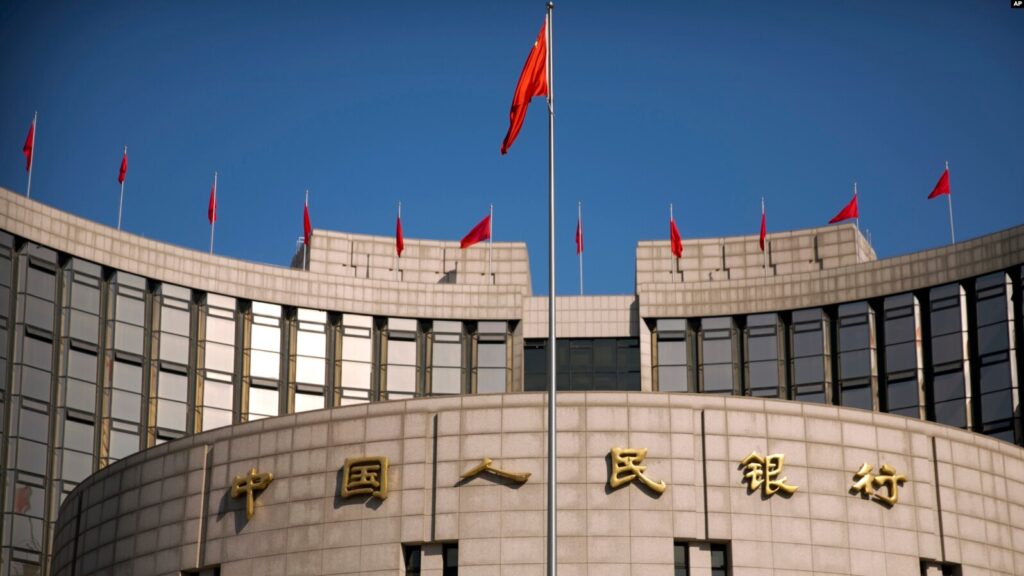

4月16日,惠誉将中国六大国有银行工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行和邮储银行的主权信用评级展望由“稳定”下调降至“负面”。而几天前,4月10日,惠誉将中国的主权信用评级展望,由“稳定”下调至“负面”。中国财政部对此表示遗憾。而2023年12月,穆迪将中国政府信用评级展望从“稳定”下调至“负面”。

虽然国际核心评级机构对中国银行股及主权信用评级下调,但实际上在中国六大银行股价上面基本上没有反映。从短期来看,这很不合理,但实际上考虑到中国银行业的主要持股都在国资,尤其是境外发行的股份,外资持有比例比较多的也只有招商银行(不在六大内),所以股价不因为美国评级下调而出现短期波动也得到了合理解释。

短期,中期不跌,不代表长期没问题。类似的故事,2015年5月7日,国际评级机构标普把恒大的长期企业信用评级由“BB-”下调至“B+“,展望为负面。作为反击,2015年6月16日,国内三大评级机构中诚信证评、大公国际、联合评级同时给与恒大以AAA的主体最高信用等级,评级展望为稳定。这个评级意味着恒大的信誉极高,还债能力极强。同时能让国内三大评级机构给AAA,是很多国企央企当时都拿不到的评级。

2016年4月12日,标准普尔再次将恒大的长期企业信用等级由“B+”下调至“B-”,评级展望为负面,同时将恒大地产优先无抵押票据的长期债务评级由“B”下调至“CCC+”。标普对恒大的评级下调再次惹恼了官媒,2018年8月7日,央视用一组耀眼的数字来为恒大护航:2018年上半年净利润超520亿,核心业务利润超546亿,净负债率从去年末的184%大幅度下降至130%以下,实现高质量增长。

恒大股价也从2015低位2~3元,涨到2017的28.7元高峰。然后,后面发生了什么,大家都知道了。

现在,相似的故事在银行股重演,具体股价怎么演谁知道,但大方向,还是很容易看出来的吧。